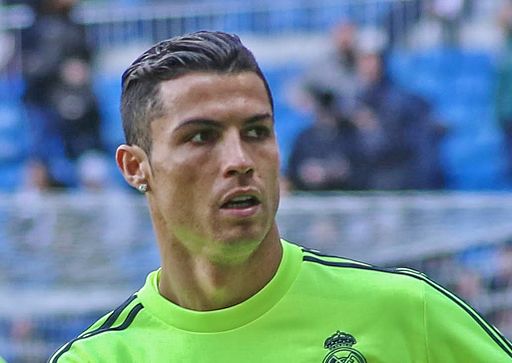

In den acht Minuten, die Fußball-Star Cristiano Ronaldo braucht, um sich ein hartes Ei zu kochen, verdient er so viel wie eine Friseurin in einem ganzen Jahr. Das krasse Beispiel entstammt zwar der Bild-Zeitung, scheint aber realistisch, wenn man die € 70 Millionen Jahresgehalt (inklusive Werbung) des Kickers den rund € 15000 der Friseurin gegenüberstellt. Kein Wunder, dass bei solchen extremen Unterschieden die Emotionen hochkochen und das Thema „Lohn und Gerechtigkeit“ zum Dauerbrenner geworden ist.

Und wie ist das bei Ihnen so? Verdienen Sie genug? Mehr als drei Viertel aller Deutschen antworteten darauf in einer Umfrage mit „Ja“. Die Art der Lohnverteilung in diesem Lande fanden dennoch mehr als die Hälfte ungerecht, entnehme ich der ZDF-Dokumentation Wie fair sind unsere Löhne?, die dieser Tage wieder einmal ausgestrahlt wurde.

Der Film von Angela Scheele und Stefanie Zeyn gehört sicher zu den besseren, die das Staatsfernsehen auf unsere Kosten hat produzieren lassen. Er berichtet, ohne selbst zu werten und lässt dafür zwei Experten zu Wort kommen. Wir hören Sina Trinkwalder, die als Gründerin eines Modelabels vorgestellt wird und sich als sozial engagierte Unternehmerin und Buchautorin einen Namen gemacht hat. Noch eine Spur reflektierter scheint mir Roland Tichy, der ehemalige Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und erfolgreiche Betreiber des Polit-Bloggs „Tichys Einblick”.

Die Produzenten bringen viele wissenswerte Zahlen, von denen ich einige hier wiedergeben möchte: Aktuell arbeiten in Deutschland 43 Millionen Menschen. Davon sind 39 Millionen Angestellte und 4 Millionen Selbstständige. Da wir jedoch fast 81 Millionen in diesem Land haben, fehlen nach Adam Riese noch 38 Millionen. Was ist mit denen? Ist das die Summe aller Rentner, Kinder und Arbeitslosen? Weitere Fakten (die Zahlen sind jeweils Brutto):

- Das mittlere Monatseinkommen eines Vollzeitbeschäftigten beträgt € 3000

- Im Osten werden durchschnittlich € 2300 bezahlt, im Westen € 3100

- 8 Millionen sind Geringverdiener mit weniger als € 9,30 / Stunde

- 2 Millionen haben einen Zweitjob

- Die Realgehälter haben lange 10 Jahre stagniert, steigen erst seit 2 Jahren wieder

- Nur 10 Prozent aller sozialpflichtig Beschäftigten – also 3 Millionen Menschen- verdienen mehr als € 60000 im Jahr

Die Sendung ist wohltuend nüchtern gehalten und frei von Suggestivfragen oder fragwürdigen Kommentaren aus dem Off. Dennoch spüre auch ich den Impuls, erst einmal „ungerecht“ zu schreien, während der Film eine Handvoll Menschen mit sehr unterschiedlicher Arbeit und entsprechender Entlohnung vorstellt. Wir treffen zum Beispiel eine Floristin, die mit 3 Jahren Ausbildung auf 1600 Euro brutto kommt und einen Lufthansa-Piloten, der mehr als 16000 macht, dabei nur 2,5 Jahre Ausbildung hatte. Nicht unerwähnt bleibt auch die Tatsache, dass die Pilotengewerkschaft in den letzten Jahren immer wieder Streiks ausgerufen hat, um für ihre Mitglieder noch höhere Gehälter und die Rente mit 55 durchzusetzen.

Auch der „typische” Lehrer fehlt nicht, der nach 5 Jahren Studium mit 42 Jahren an seinem Gymnasium € 4600 pro Monat bekommt. Am oberen Ende der Gehaltsskala wird ein Oberarzt vorgestellt, der mit seinen 35 Jahren (davon 6 Jahre Studium und 5 Jahre Weiterbildung) auf € 8300 monatlich kommt. An der Spitze stehen die Manager der 30 größten Unternehmen in Deutschland. Im Durchschnitt verdient ein Vorstandschef 50 Mal so viel wie seine Angestellten. Und bei den drei Spitzenverdienern kamen zuletzt 6, 7 oder 8 Millionen Euro zusammen – ohne Boni.

Die Dokumentation geht auch den möglichen Ursachen der Ungleichverteilung nach und stellt fest, dass die Ausbildung eine wichtige Rolle spielt. Die Zahl der Abiturienten ist massiv gestiegen, von etwa 7 % in den 1960er Jahren auf mittlerweile etwa 50 %. Doch obwohl der Anteil der Arbeiterkinder unter den Abiturienten deutlich zugenommen hat, absolvieren sie viel seltener ein Studium als die Kinder von Akademikern. Das hat Folgen: Denn mit einer „normalen“ Ausbildung liegt das Einkommen eines Arbeitnehmers bei durchschnittlich € 35000 pro Jahr, mit akademischem Abschluss sind es dagegen € 58000.

Und noch ein Unterschied wird hervor gehoben: Frauen verdienen 22 % weniger als Männer, und dieses „Lohngefälle” sei in keinem anderen Land Europas größer. Als Ursache wird angegeben, dass die Frauen bei der Kindererziehung „zurückstecken”. 70 % der Mütter arbeiten Teilzeit, aber nur 7 % der Väter. Als Kinderloser ohne eigene Erfahrungen werde ich mich hüten, hier die Vor- und Nachteile von Beruf und Kindererziehung vergleichen zu wollen. Tatsache ist aber, dass das Lohngefälle von 22 % auf 7 % schrumpft, wenn man Männer und Frauen vergleicht, die bei gleicher Qualifikation die gleiche Arbeit machen. Und selbst diese Differenz könnten Frauen locker überwinden, provoziert Tichy: „Sie müssen einfach nur in typisch männliche, bessere bezahlte Berufe einstiegen und Mathematikerinen oder Anwälte werden.“